Caroline Kennerson développe une attention aigüe aux éléments naturels qui happent son regard lors de marches, notamment dans la région des Alpes dont elle est originaire. Durant ses randonnées, elle glane des fragments, des traces d’une vie passée, qu’elle garde précieusement et les assemble pour reconstituer un nouvel être hybride. En dessinant sur des écorces, elle tisse des liens avec le végétal et elle renoue avec le paysage parcouru tout en donnant à lire les interdépendances entre les différentes espèces. À l’atelier, les images scientifiques l’inspirent et l’incitent à s’interroger sur les relations entre les vivants qu’ils soient humains, végétaux ou animaux. L’artiste se nourrit des recherches scientifiques et compose de nouvelles formes, des images ambivalentes, un maillage d’organismes, des hybridations, des curiosités : une invitation à regarder de plus près chaque être vivant, à s’en approcher, à s’émerveiller et à s’interroger sur le cycle de la vie. Face à ses dessins sur supports chargés de mémoire et à ses céramiques, nous pouvons entrer dans un moment de contemplation, de méditation face à la beauté des formes naturelles. D’où une prise de conscience de la fragilité du monde et de la nécessité d’en prendre soin. À l’heure du bouleversement climatique et des transformations qu’il a sur les milieux naturels, ses œuvres nous engagent à regarder avec humilité les formes minuscules et à considérer avec respect les interactions entre le végétal, l’animal, le minéral, la vie sous terre et dans la mer.

Pauline Lisowski : De quelle manière l’imagerie scientifique et médicale t’inspire-t-elle et comment l’utilises-tu pour développer un nouvel imaginaire de formes ?

Caroline Kennerson : L’imagerie scientifique est un moyen de révéler l’invisible. Elle génère de nouvelles formes plastiques. Celles-ci révèlent des choses avec lesquelles on vit et dévoilent notre intériorité qu’on ne connaît pas ou mal. Ces images me fascinent pour ce qu’elles disent de nous-mêmes. Elles m’inspirent pour inventer d’autres façons de représenter le monde. Ces images m’intéressent pour leur étrangeté et le fait qu’elles soient proprement liées à notre intimité. Elles sont déroutantes car elles nous répugnent alors qu’elles sont souvent d’une grande beauté. Ce contraste entre attraction et répulsion se retrouve dans le vocabulaire formel avec lequel je jongle. Celui-ci me permet de mettre en relation des éléments qui ne sont pas du tout liées dans la réalité afin de sensibiliser à la ressemblance entre les différents vivants.

PL : En cultivant les jeux de ressemblance entre les règnes du vivant animal, végétal, minéral, humain, tes travaux suscitent l’émerveillement et l’interrogation. Quelles lectures, découvertes et questionnements nourrissent ta pratique artistique au quotidien ?

CK : La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben, ouvrage de vulgarisation, sorti en 2017 a été fondateur de ma pratique. J’ai pris conscience des faits auxquels j’étais déjà sensible : l’arbre n’est pas seulement un être immobile. Les arbres communiquent entre eux et de façon plus surprenante avec d’autres règnes comme les champignons avec lesquels ils interagissent et échangent. Ces révélations scientifiques ont participé à mon envie de sortir exclusivement du corps humain et du corps animal. Je me suis alors mise à relier le travail que j’avais fait précédemment sur le vivant animal au vivant d’une manière beaucoup plus globale en incluant le végétal, les champignons et les lichens, etc. J’ai ainsi commencé à faire des recherches sur l’imagerie scientifique. J’ai été fascinée par la beauté de ces images et par cette ressemblance extraordinaire entre ce qu’on considérait être très éloigné de nous autant qu’un arbre peut être de l’humain. Ces découvertes ont nourri mon travail artistique. J’ai ensuite lu les livres de Francis Hallé, de Marc-André Selosse et de tout un tas d’autres qui sont venus enrichir mes réflexions.

En ce moment je suis en train de lire un livre du philosophe Olivier Remaud qui parle de la montagne comme d’un être vivant et de la similitude entre la montagne et la mer. J’y ai trouvé un écho parce que je travaille aussi sur le monde sous-marin si loin de là d’où je viens. Je m’interroge alors beaucoup sur cette attirance pour ce milieu. Ce livre m’offre ainsi des réponses possibles à travers le fait que la montagne a d’abord été mer.

Les cellules buissonnières de Lise Barneoud bouscule toutes nos croyances sur notre identité. Celui-ci nous explique à quel point je est pluriel, c’est-à-dire que nous ne sommes pas seulement constitués de nos cellules, d’un seul ADN, mais qu’on est habité de tout un microbiote. J’ai fait alors immédiatement le rapprochement avec les arbres que l’on a pris pour des individus avant de découvrir qu’ils sont de véritables écosystèmes. Notre microbiote n’est pas seulement quelque chose en nous. Il va influer sur notre personnalité. Mes croyances ont été secouées, mon individualité questionnée et je réalise que « je » est un « nous », que nous sommes chacun d’entre nous constitués d’une véritable multitude symbiotique, ce qui questionne fortement notre individualité.

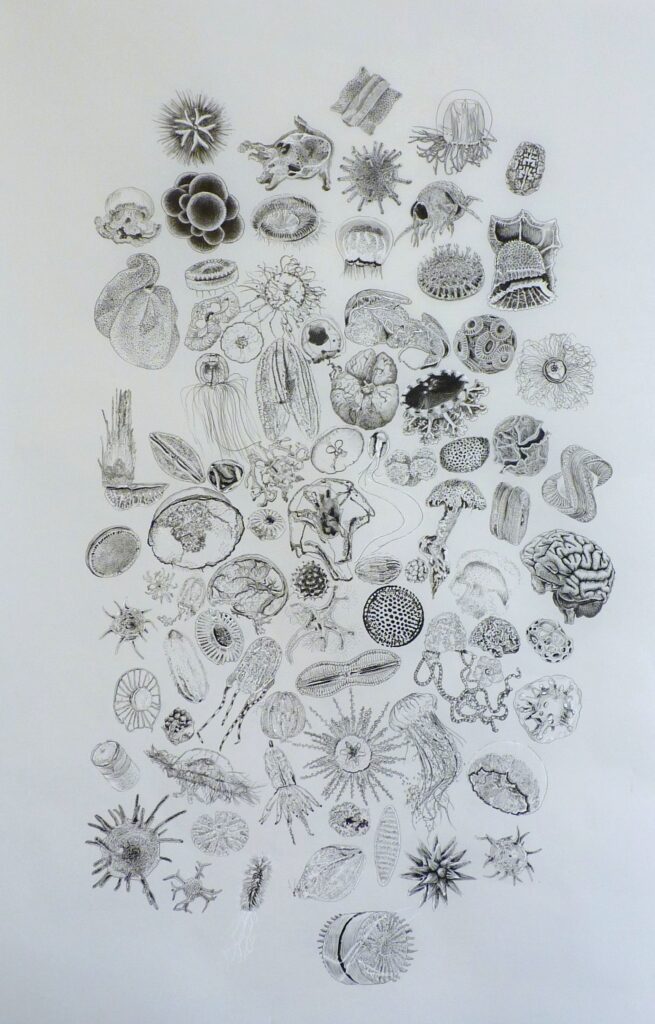

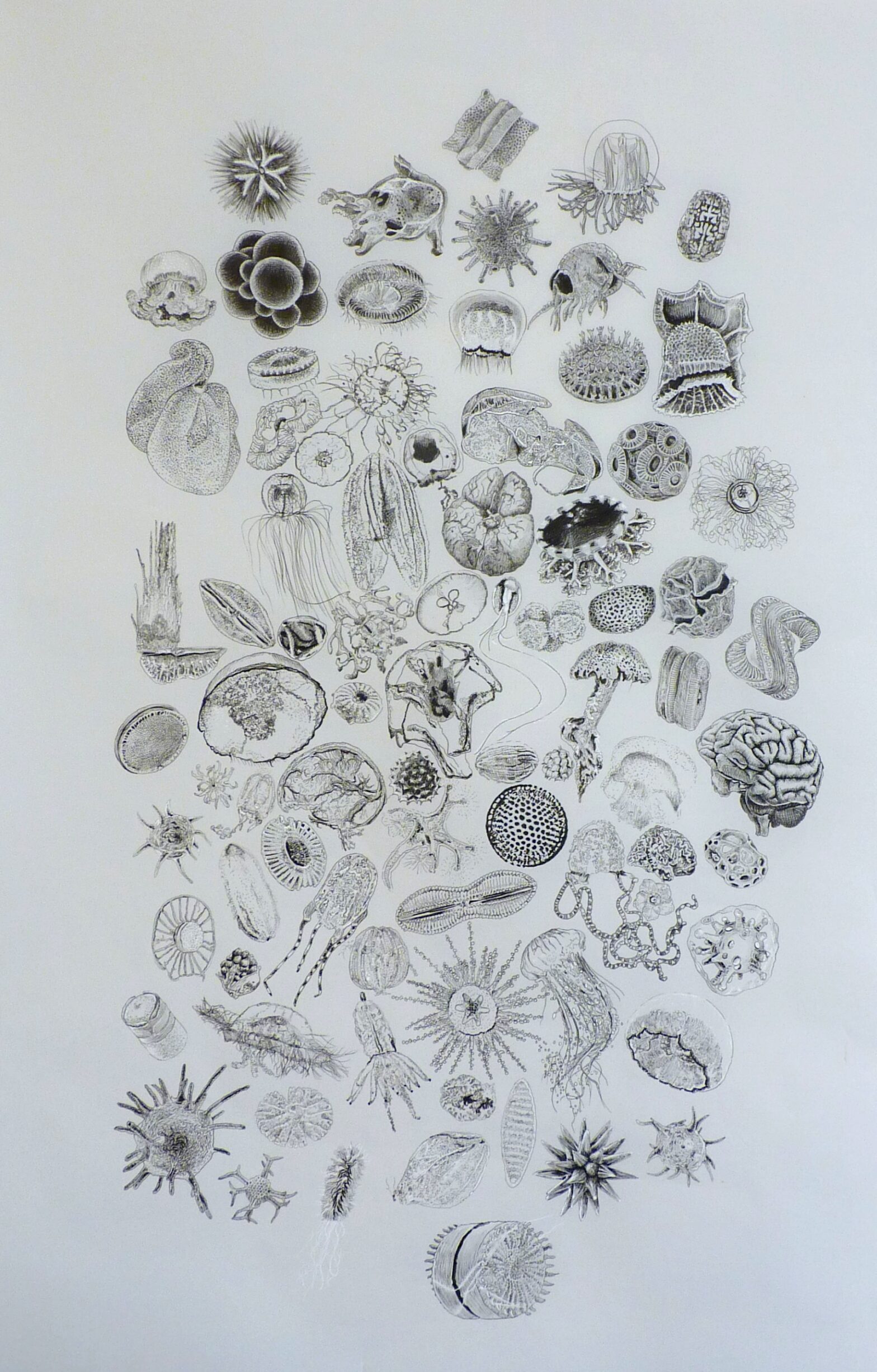

PL : Les travaux, notamment ceux de la série Chœur, associent des formes invisibles à l’œil nu, tel un répertoire de celles-ci, de manière à nous laisser libres de créer mentalement des associations entre elles. En quoi ces œuvres sont pour toi fondatrices d’une recherche sur les mystères du monde vivant, sur ce qui échappe à notre regard ?

CK : Dans la série Chœur, je commence à travailler sur l’égalité entre le végétal et l’animal. Le végétal était déjà apparu dans les gravures sur radiographies, avec la série Se mettre au vert notamment, mais là, il prend de plus en plus de place. Je commence à cataloguer la biocénose du vivant, notamment dans un grand dessin qui fait un peu plus de 3 mètres de haut. Ce dessin peut potentiellement se prolonger à l’infini puisqu’il se termine en haut et en bas par des rouleaux. Celui-ci incarne une tentative de représentation tautologique du vivant, de son immense diversité et des similitudes entre des choses. Les lectures citées précédemment prennent forme plastiquement dans ce dessin à travers les recherches d’imageries scientifiques qui sont publiées librement. Je tends ainsi à rendre visible ce qui nous échappe. Ma pratique longue et lente du dessin m’amène à une posture contemplative. Le spectateur peut en faire l’expérience et se perdre dans ce labyrinthe d’images.

PL : Ton travail artistique part d’une expérience de promenade, attentive aux roches et aux éléments naturels, témoins des caractéristiques géologiques et géomorphologiques du lieu. De quelle façon tes récoltes d’éléments t’amènent-elles à honorer la nature et à mettre en lumière la beauté des formes naturelles ?

CK : Le cheminement m’intéresse car quand on chemine on ne va nulle part, il n’y a pas de but. D’ailleurs, quand je marche en montagne, je ne regarde pas le paysage, je regarde ce qu’il y a juste au-dessous de mes pieds, par terre, les petites choses. Je photographie ce que j’observe, une macro d’un champignon, d’un lichen, d’une branche, etc. Je mets ce cheminement physique dans la montagne en parallèle avec le cheminement mental de pensée qu’on retrouve dans la démarche artistique. Je cherche également à révéler la beauté dans le banal. En passant, la majorité des gens ne vont même pas les voir, c’est pourquoi je les sélectionne pour les présenter dans un autre contexte. Dans mes balades, j’essaie de m’arrêter sur des choses qui vont me parler à ce moment-là, qui ne vont peut-être pas me parler plus tard ; que je ne vais peut-être pas utiliser. Je les récolte, les mets de côté et attends de voir ce que ça donne. Ce sont des éléments qui vont me faire penser à autre chose ou auxquelles je vais trouver un intérêt par leur matière, par leur forme, par leur côté tactile, par leurs couleurs…

PL : Comment passes-tu des récoltes vers la sculpture ou vers l’installation ?

CK : J’ai grandi à Chamonix, là où la nature est grandiose. C’est peut-être un des paysages les plus forts de France. Ce paysage est aussi le plus grand marqueur du changement climatique parce qu’on voit presque de jours en jours, les glaciers reculer, la montagne s’écrouler, la forêt mourir. J’y perçois une beauté à couper le souffle, d’une puissance énorme et quelque chose d’une tristesse immense, qui ne peut que bouleverser et sensibiliser au changement climatique, à la fragilité de la nature. Nous avons également toujours récolté en famille : une pratique qui est entrée petit à petit dans ma démarche artistique.

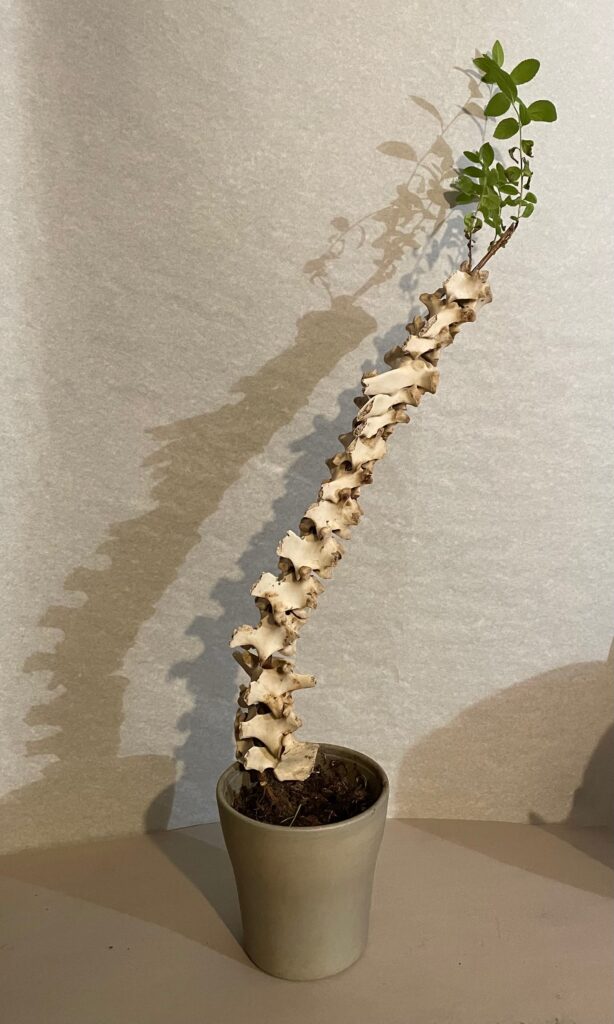

PL : Dans ta série In memoriam, à partir de fragments d’os trouvés et réagencés, tu redonnes une certaine vie à ces éléments… Quel regard portes-tu sur ces traces de présences animales dans un lieu exploré ?

CK : Trouver un os en forêt est très rare, surtout à Chamonix car les choucas brisent les os et donc la plupart du temps ils disparaissent. Lorsque je trouve un os, j’ai l’impression qu’il s’agit d’un cadeau envers lequel j’ai une sorte de responsabilité. Une vie s’est arrêtée, qui a tout rendu à la nature, les insectes ont récupéré tous les nutriments, ce qui pouvait être récupéré et il ne reste vraiment que les os nettoyés. Le fait de les prélever n’impacte pas le lieu. À partir du moment où je prélève, ramasse, je considère avoir une responsabilité envers eux. J’en fais entre autres des colliers qui ne révèlent leur véritable matérialité qu’au moment où l’on s’en approche. D’où cette confrontation entre ce qui est à l’intérieur et qui peut repousser, rebuter et la beauté véritable de ces fragments. Ces petits disques intervertébraux sont couverts de dessins assez fascinants. J’ai eu également l’envie de donner une nouvelle vie à ces ossements et surtout de leur donner un nouveau statut. La notion de cycle de la vie est importante parce que cet animal qui est mort, va permettre la vie d’autres espèces d’insectes, de plantes en se dégradant. Cette pièce fait ainsi songer à un memento mori. On y retrouve aussi la notion d’interdépendance, fil rouge de mon travail.

PL : Dans tes derniers dessins, la représentation de l’arbre, de ses ramifications rejoint celle des cellules. En quoi la technique du dessin te permet-elle de créer des correspondances et des analogies entre des éléments de différentes échelles ?

CK : Le dessin est intéressant parce qu’il permet de manipuler la vérité comme on veut. Il permet de changer la taille, de l’allonger, de l’étirer, de l’épaissir à l’infini. Il permet aussi de créer, de rapprocher un peu les ressemblances quand il y a besoin, notamment pour transformer une branche d’arbre en axone. Depuis un neurone, je crée ce lien visuel qu’on retrouve à travers toutes les notions de réseau qui traversent toutes les échelles et tous les règnes, qu’on retrouve un peu partout dans le vivant. Le dessin m’amène aussi à retrouver quelque chose d’un peu archaïque, de traditionnel par opposition aux images scientifiques qui sont très technologiques, à revenir à quelque chose qui est plus proche de l’humain et du vivant, de la main, tout en gardant l’apport scientifique de ces images.

Lorsque je dessine, je m’oublie et entre dans une sorte d’autohypnose. Cette pratique provoque en moi un bien-être et relève d’une nécessité, d’un besoin corporel. La question de l’apprentissage est aussi présente. Autrefois, les élèves en médecine devaient dessiner les corps et les organes pour les comprendre. Effectivement quand on regarde une image et qu’on l’analyse, on ne l’intègre pas de la même façon. Alors que quand on la dessine, on porte sur elle une autre concentration. C’est un peu comme si les choses entraient à l’intérieur de nous, à travers le trajet de la main qui en a suivi chaque ligne. C’est pourquoi on acquiert une meilleure compréhension de ce que l’on a dessiné.

Le dessin est par ailleurs un langage universel, il permet d’échapper aux mots et à la langue, de communiquer avec tout le monde sans limite, d’autant plus que les mots transforment et orientent. Cette technique engendre la réunion de choses comme si c’était naturel, comme si l’arbre et les neurones fonctionnaient ensemble normalement, ce qui est absolument absurde et surréaliste. Le dessin suscite cette illusion-là.

PL : Le temps long est à l’œuvre dans ta pratique artistique, celui de la marche, de l’observation, du dessin. Quelle relation perçois-tu entre l’attention aux formes végétales et minérales et la patience que tu cultives en les dessinant avec grande finesse ?

CK : Plusieurs temporalités vont s’entrecroiser : d’abord le temps de la promenade qui est lente. J’ai aussi ce besoin de laisser décanter et d’oublier. Après le travail de l’oubli, il ne reste que l’essentiel. Les choses qui m’ont marquée sur le moment ne seront souvent pas réinvesties, travaillées plastiquement, que plusieurs mois ou années après. Je pense que ce moment de latence entre les deux est important pour que les éléments superficiels s’évaporent et qu’ils laissent apparaître l’essence. Dans le temps long du dessin, il y a comme un respect, un besoin. De plus, cet espace méditatif permet une minutie et une patience, nécessaires au dessin chirurgical, d’autant plus lorsque je dessinais avec des loupes.

Je porte une grande attention à l’objet observé, ce qui active la possibilité de m’immerger, de faire corps avec la forme que je dessine. J’invite par ailleurs le spectateur à ralentir, à poser son regard. Plus le dessin va être minutieux et riche, plus il va être invité à s’arrêter et à prendre le temps d’en découvrir les différents détails.

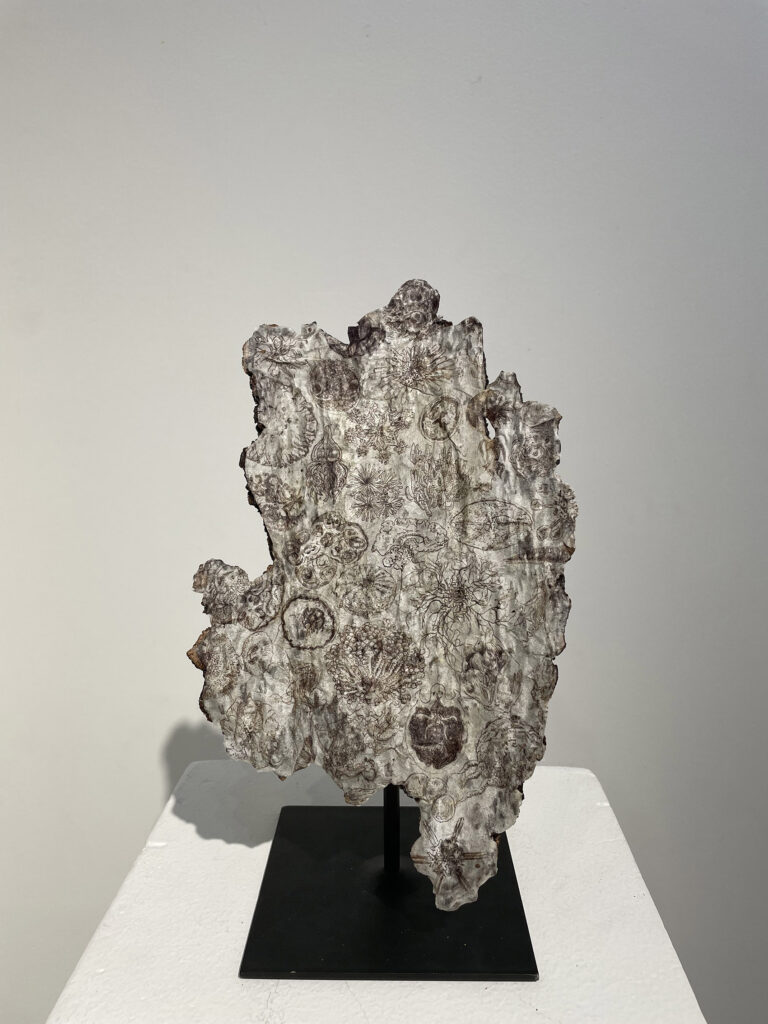

De quelle manière joues-tu avec les particularités et les textures des supports que tu emploies pour dessiner ?

Le support est vraiment important dans sa matérialité. J’ai d’abord commencé à travailler avec de vieilles radiographies au sel d’argent, sur un support plastique. Je me tourne actuellement vers des supports plus naturels jusqu’à être sensible à la qualité particulière d’un papier. Il y a des papiers avec lesquels je n’arrive pas à travailler parce qu’ils sont trop lisses ou trop froids. J’ai besoin que le papier soit fibreux, qu’il soit irrégulier, qu’il ait des qualités particulières qui vont raisonner avec le dessin et qui vont l’amplifier, qu’il ait une âme. Les plâtres ont aussi ce côté fragile, velouté un peu comme une peau de pêche. Cette matérialité touche l’œil qui la ressent comme une caresse. C’est un support de sens. Quand je dessine sur les écorces, ces dernières vont représenter le végétal dans son ensemble tandis que le dessin va être uniquement centré sur l’animal puis uniquement sur les animaux vivant au même endroit que l’écorce. Cette réunion des règnes se donne notamment à voir, par juxtaposition du dessin et de l’écorce. L’écorce est aussi un fragment d’arbre, elle représente cet être singulier et multiple, mais aussi l’histoire d’un lieu. C’est également une topographie qui est dessinée dans les corps. L’écorce révèle un temps de l’arbre, qui nous dépasse.

PL : Ton travail avec des éléments naturels sur le vivant est parfois en relation avec la réalité du vivant. Que t’apporte le fait d’exposer à l’extérieur ?

CK : Je m’insère dans un lieu qui me donne des contraintes et de celles-ci nait une certaine créativité. Je réagis notamment aux matériaux qui sont sur place. Mes œuvres installées dehors sont souvent éphémères car je ne travaille pas avec des matériaux durables, mais avec des bouts de bois, des écorces, amenés à se dégrader dans le temps et disparaître progressivement. Mes installations sont souvent discrètes et je tends à ce qu’elles fassent partie du lieu sans s’imposer même quand elles sont aussi importantes que l’est Biocénothèque, avec ses dizaines de gros rondins de bois. Ils ont en général été récupérés sur place et y retrouvent donc une place qui pourrait être la leur.

PL : Tes dessins incarnent une certaine ambiguïté et nous ouvrent les portes vers différents mondes, allant du végétal, à l’animal, au monde terrestre et au monde marin. En quoi l’expérience de l’émerveillement face aux formes naturelles peut-elle solliciter le désir de comprendre et de découvrir au plus près le fonctionnement des cellules et des organismes vivants ?

CK : L’ambiguïté dans mes dessins me permet une ouverture vers l’imagination comme quand je montre une fleur que je prends pour une danseuse. C’est aussi une invitation au spectateur à y voir complètement autre chose et à emmener les choses ailleurs, dans son univers personnel. Une fois cette ouverture posée, on peut l’appliquer un petit peu partout et laisser divaguer son imagination. J’essaie aussi de provoquer l’émerveillement par la minutie du dessin et par la richesse des détails. Rachel Carson disait justement que de l’émerveillement nait la connaissance et l’envie de protéger le monde. En effet, quand quelque chose nous émerveille on a envie de le côtoyer encore, d’apprendre à le connaître, de se renseigner, de l’aimer et de le protéger. J’ai envie d’enclencher toute cette chaîne d’action chez le spectateur.

PL : Tes œuvres évoquent la fragilité de tout être vivant et aspirent celles et ceux qui les contemplent à prendre soin des éléments naturels qu’elles ou ils rencontrent au quotidien. Quelles sensations souhaites-tu provoquer chez le spectateur ?

CK : Je trouve qu’on est dans une société qui manque de plus en plus d’empathie et de sensibilité à l’autre. Le soin est en réalité en nous dès la naissance, dans la fragilité de notre vie, dans les maladies qu’on rencontre, dans la mort des gens qui nous entourent. La risque de la perte est centrale dans notre vie. Aujourd’hui avec l’écologie, on se rend compte qu’elle est centrale au niveau de la planète. Il est nécessaire de se décentrer de soi-même et de s’ouvrir à l’autre et j’ai envie de partager ce besoin avec le spectateur. Il m’importe de souligner la nécessaire humilité de la place de l’homme parce qu’on s’est souvent mis au sommet de la pyramide. C’est pourquoi je souligne les interconnexions, le fait qu’on n’est rien sans les autres. On ne respire pas sans les végétaux, on ne vit pas sans le reste du vivant. Ce qui nous remet un petit peu à notre place, dans l’écosystème global, inverse un petit peu la hiérarchie, voire la supprime.

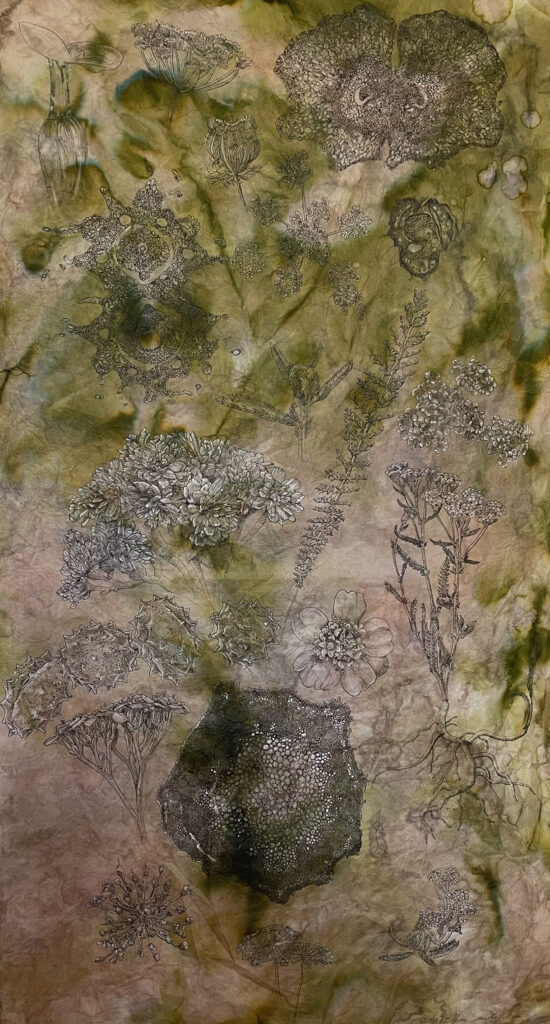

PL : Dans ta récente série des Adventices, tu représentes le végétal sous différents points de vue, une manière de mieux le comprendre et de le donner à voir. Pour celle-ci tu emploies la couleur et le dessin se fond presque dans les nuances colorées. Quel lien cherches-tu à créer entre les textures colorées du support et la précision de ton dessin à la ligne ?

CK : La couleur était très présente dans mon travail artistique avant que le dessin prenne une place centrale et elle revient aujourd’hui mais en s’hybridant au dessin. Cette série des Adventices est venue de cette envie de valoriser le banal qu’on ne regarde pas, comme quand je ramasse une chose en forêt. Elle est apparue en répondant à un appel à projets à partir duquel je devais concevoir une exposition en relation avec le contexte urbain. Dans ce lieu très minéral, il m’était nécessaire de ramener un petit souffle d’air et de végétal. La couleur m’a permis de travailler le végétal et d’apporter un peu de douceur. J’ai encré les fonds dans mon jardin en faisant sécher les feuilles dans l’herbe, sur les arbres. J’ai fait confiance au hasard en froissant le papier wenzhou, en l’imprégnant d’encre jusqu’à ce qu’il se confonde avec son environnement végétal. La couleur permettait d’amener de la vie. J’ai ensuite repassé le papier afin de le remettre à plat pour pouvoir dessiner. Ce papier est très fin, légèrement translucide. Il semble si fragile, et pourtant, il est suffisamment solide pour survivre à toutes ces manipulations.

Ce papier est alors chargé de mémoire, il a acquis une histoire.