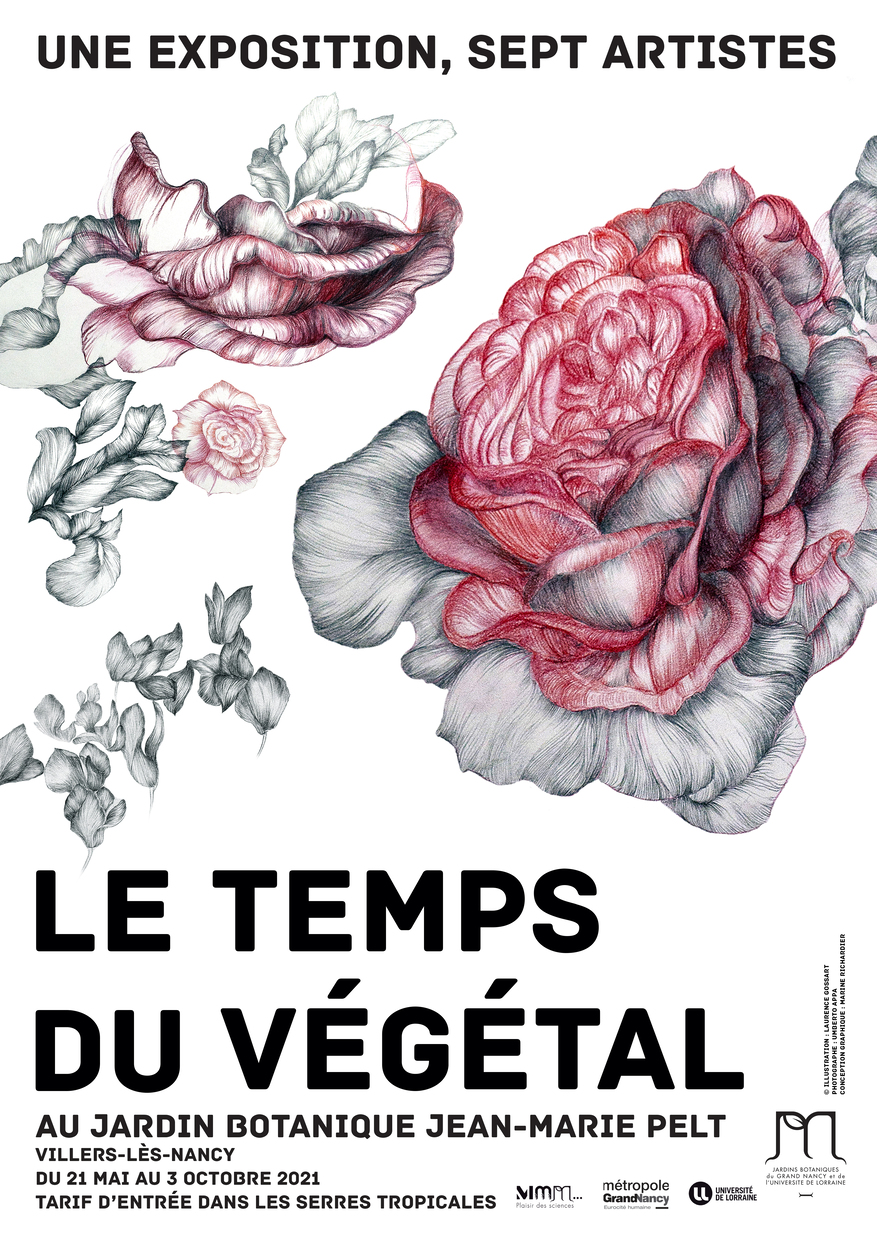

Karine Bonneval, Isabelle Bonté-Hessed2, Marie Denis, Laurence Gossart, Frédérique Hervet, Julien Matoska,

Jardin botanique Jean-Marie Pelt, Nancy

21 mai – 03 octobre 2021

Au cœur du jardin botanique, le jardin de l’évolution est un espace de découverte de la classification des végétaux. Il ouvre la voie à l’histoire des espèces et invite à une remontée dans le temps. Constamment en changement, il est lieu de dépaysement, de voyage à travers la connaissance, un lieu où le futur se découvre.

Réinventée sans cesse en fonction des avancées scientifiques et conquêtes de nouveaux mondes, la

botanique se transforme au fil des époques. Comme l’art, elle est une pratique qui tend à trouver et à créer.

Rapprochons-nous au plus près des collections botaniques, du jardin et des serres pour apprécier la diversité végétale et la continuité des recherches en cours. Si des plantes sont rares, ou menacées, de nouvelles sont encore à découvrir au fil des expéditions. Leur conservation, leur protection nécessitent de nouveaux outils.

Portons à présent notre regard vers la structure, la morphologie et les particularités des plantes. Celles-ci vivent dans une temporalité autre que la nôtre. Or, nous pouvons quotidiennement réapprendre à les étudier, les examiner pour les respecter. Elles font l’objet d’une réorganisation dans le jardin pour être mieux appréhendées.

Nos promenades nous invitent à être conscients de la richesse de la biodiversité à préserver. Des échanges

entre les plantes se révèlent alors et nous pouvons prendre le temps de nous attacher à elles, d’y veiller.

Et si les plantes avaient des récits à nous raconter ?

De quelle manière la science s’enrichit-elle par le regard poétique qui nait de l’attention que les artistes portent au végétal ? Les plantes nous rattachent à un lieu, à des personnes aussi. Elles communiquent

le plaisir de partager les découvertes et de raconter des histoires, notamment de voyages, d’expéditions

à travers des contrées lointaines.

Nombre de botanistes ont réalisé des herbiers d’une rare beauté qui constituent aujourd’hui un

patrimoine tant esthétique que scientifique. La flore dans son ordonnancement évolue, les formes de l’herbier aussi. Les histoires racontées, transmises et qui circulent, nous amènent à redécouvrir le végétal.

Cueillir une plante est un acte de l’ordre du commun, un geste simple mais qui se rapporte à une attention

particulière, à un attachement.

Le végétal, une fois sélectionné, devient unique, personnel. Ainsi, un lien s’opère entre celui-ci et l’individu qui le cueille. Entre les mains de ce dernier, il acquière une identité, une préciosité.

L’exposition Le Temps du végétal rassemble sept artistes contemporains qui se sont particulièrement intéressés à la question du temps singulier des plantes. Ils nous invitent à regarder autrement ces êtres vivants, ils les interrogent et renouvellent les formes. Leurs œuvres dévoilent cette évolution du végétal. Quand certaines productions sont réalisées à partir d’éléments naturels, d’autres s’appuient sur la consultation de documents botaniques ou sur l’observation directe de la nature, mais, quelles que

soient les pratiques, ces créations ont en commun de montrer le temps spécifique du végétal, son élan vital.

Au mur, les dessins de Laurence Gossart réalisés à partir d’illustrations de La Flore des serres et jardins

de Louis van Houtte – ouvrage issu des collections du jardin botanique –, donnent à percevoir les différentes

sensations que l’on éprouve dans l’exercice du dessin des roses, plantes à la fois charnelles et piquantes.

Cette étude des végétaux se retrouve chez Isabelle Bonté-Hessed2. Son herbier, fait d’un embossage à peine visible, donne à voir des fleurs disparues et préserve la mémoire de ces plantes.

Les méthodes de cultures des plantes dans les lieux de conservations inspirent les artistes comme Karine Bonneval. Ses sculptures en cire et sa photographie révèlent les comportements des Amazonica victorias,

l’histoire de leur adaptation afin d’être cultivées dans les jardins botaniques.

L’installation d’estampes de Marie Denis témoigne d’une expérience intime avec le végétal. Elle rend

visible une nouvelle approche des plantes notamment dans les Muséums, leurs dispositifs de présentation

et de contemplation.

Captant les lumières qui traversent l’espace, les cyanotypes de Frédérique Hervet témoignent d’une mémoire des plantes. Son œuvre suggère des tentatives de liens, de contact avec le sol et le ciel, la main de l’homme venant atteindre la racine et faire croître le végétal.

Les photographies noir et blanc de Snezana Gerbault rendent hommage aux plantes archaïques, témoins

de l’histoire turbulente de la Terre. Ses installations présentent des micro-paysages composés de végétaux qui paraissent encore pleins de vie.

Comme pour nous inviter à imaginer de futures espèces, dans un mobilier rappelant les cabinets

de curiosités, Julien Matoska présente des animaux-plantes qui se seraient adaptés aux nouvelles

conditions de vie. Ses sculptures, réalisées à partir des éléments naturels confiés par l’équipe du jardin

botanique, incarnent un questionnement incessant sur l’évolution lente des végétaux.

Différentes temporalités du végétal se découvrent alors au travers des œuvres des artistes ici réunis.

Elles convoquent de multiples modalités d’attention aux plantes. Les artistes regardent les végétaux, sont

attentifs à leur développement au fil des saisons, à leur évolution comme à leur génétique et leurs

œuvres renvoient aux techniques de conservation, de soin et de représentation. En écho au jardin

de l’évolution, cette exposition incite à une fine attention aux végétaux et à leurs formes ainsi qu’aux

liens que nous entretenons avec eux, à l’envie de rendre possible une certaine permanence malgré leur caractère éphémère et le cycle des saisons.

Pauline Lisowski